★今日のベビメタ

本日5月27日は、過去BABYMETAL関連で大きなイベントのなかった日DEATH。

音楽や文学や漫画やアニメやゲームが、人間に現実を忘れさせ、没入させるひとつのヴァーチャルワールドだとしても、未来そのものはヴァーチャルではない。リアルな現実である。

音楽は、今も昔も変わらぬリアルな現実生活の中で、人々に求められ、受容され、消費されるものである。

「未来の音楽」を考えるとき、そこに足場を据えていないと、夢のようにフワフワした空想になってしまうだろう。

アメリカの哲学者ジョン・サールは、A.I.(人工知能)を2種類に分け、特定分野に特化して人間の思考を真似てふるまうエキスパートシステムのようなA.I.を「弱いA.I.」、自分で学ぶディープラーニング機能を有し、人智を超える知能に達する汎用A.I.を「強いA.I.」と呼んだ。

「弱いA.I.」は現在すでに実用化が進んでいるが、「強いA.I.」はいまだ開発中であり、今から十数年後に出現すれば、それは機械が人間を超える技術的特異点=シンギュラリティになるとされる。

今後、「弱いA.I.」が、さまざまな分野・ジャンルで「作品」を生み出すようになることは、ほぼ間違いないだろう。それが、現実を生きる人間を楽しませ、消費される「商品」にもなるのだろう。

だが、音楽に関して言えば、A.I.の作ったものは、「機能性音楽」としての消費にとどまるだろう。「機能性音楽」とは、日常生活の中で、労働意欲を高めたり、リラックスさせたり、BGMとして使われたりする音楽のことで、自宅、職場、移動中の車や携帯音楽端末で消費されるものだ。

音楽にそういう価値しか求めない人ならば、おそらくそれで十分だ。

しかし、食事が栄養とカロリーを満たすだけのものではないように、アーティストにカリスマ性を感じ、生歌・生演奏を聴くためにライブに足を運び、非日常的空間の中で魂を解放することが本来の音楽だと考える人にとっては、A.I.が創った作品は、よくできてはいても、心動かされるものにはなり得ないだろう。

一回起性のライブの「ノリ」を生み出すこと、あるいは魂の叫び、生きている証のような音楽は、生きている人間にしかできないからだ。

文学作品や漫画・アニメ、ゲームなどについても、おそらく同じことが起こるだろう。

現在人々の心を動かしている作品は、どうやって創られたか。

それは、基本的に孤独な作家が、さまざまな体験の中で傷つき、もがき苦しみ、学び、心動かされて、やむに已まれぬ欲求に突き動かされ、心血を注いで創り上げたものだ。

プロットや伏線、起承転結がはっきりしていて完成度の高い、よくできた(Well Made)作品は世の中にいっぱいある。だが、真に人に感動を与える作品は、往々にして「良識」の範囲内の価値基準では測れない、その作家、その表現方法でしか表しえない、人間性の深淵に触れた作品である。

初音ミクやCompressorheadが、人々に感銘を与えているのも、それを作った人々の情熱とか願望とかが、プロダクトとしての彼らから伝わってくるからだ。

「弱いA.I.」プログラムそれ自体に、作者の情熱や願望が反映される可能性はあるが、「弱いA.I.」自身が、「作者」としてふるまうとき、そうした深みは持てない。

というか「弱いA.I.」とは、定義上そうしたディープラーニング機能=「人格」を持たぬものを指す。

ではディープラーニング機能を持ち、シンギュラリティを経て、人間以上の知能や「人格」を備えた「強いA.I.」なら、人間の持つ「作家性」や「カリスマ性」を持てるのか。

おそらく持てる。だがそれはもはや人間ではない。そして、その「作品」は人間のためのものでもない。

未来を考えることは、人間を考えることだ。

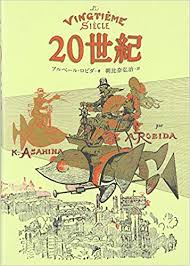

1883年(明治16年)に刊行されたアルベール・ロビダの『20世紀』という挿絵入り小説がある。

ジュール・ベルヌの『八十日間世界一周』と並んで、フランスのSF小説の走りであり、19世紀に想像された1952年の世界が描かれている。

作中、人々は“チューブ”と呼ばれるリニアモーターカーのような高速地下鉄道網や、“アエロネフ”と呼ばれるバスのような乗り合い飛行機、“アエロキャブ”という自家用飛行機などによって移動し、自宅では“テレフォノスコープ”という映像機械で世界中の情報を観ることができる。

主要登場人物は、銀行家の家庭で、“テレフォノスコープ”を用いて株式を買いあさって一喜一憂するので、資本主義体制のままである。ただし、女性が弁護士や新聞記者として活躍するのは、19世紀ではあり得なかった。離婚はより簡便になるが、名誉棄損はピストルやフェンシングの決闘で決着をつけることになっている。

大きく変化があるとされているのは、エンターテインメントの世界である。

主人公の銀行家はオペラファンなのだが、“テレフォノスコープ”で地球上のあらゆる劇場のものが生放送され、それを簡単に選んで観ることができる。

オペラの楽曲は、あらゆる音程を使って無限のメロディを作れる「作曲機械」を用いるのが最新式とされ、オペラのプロットも機械が考えたもののようだ。

また、音声だけの音楽は“大音楽会社”が、“管”を通じて供給している。料金は安く、ほとんどの家庭が水道のように音楽“管”を引き込んでいる。ただし、契約したからと言ってすべての音楽を聴かねばならないわけではなく、元栓をしぼれば“放音蛇口”というのが開いて、いらない音を放出するしくみになっている。

“大音楽会社”というのは、軽音楽会社、古典音楽会社、マニア音楽会社などを吸収合併し、契約者を一手に集めた独占企業である。演奏家という職業は消滅し、5、6人のピアニスト、2人のチェリスト、2人のフルート奏者と2人のクラリネット奏者が音楽会社の“工場”で働いている…。

“テレフォノスコープ”は、テレビ+電話+インターネットのような情報網である。

“アエロネフ”は、挿絵を見る限り飛行船みたいだし、空中発着場が市街地の真ん中にある近距離バスやタクシーのように描かれているので、少しイメージが違うが、都市間の飛行機と思えばこれも当たっている。ただし、自家用の飛行機械“アエロキャブ”は、実現していない。

こうした未来の機械はすべて電気で動くとされているから、挿絵の古臭さはともかく、ロビダの未来予測の多くは、当たっていたということになる。

この小説の大前提となっているのは、100年後のフランスが資本主義―議会制民主主義の社会だということである。

『20世紀』には、議員や政治家を育成する学校や、議会でのくだらない論争、10年ごとに起こる革命や、戦闘に使われる”バリケード“の技術革新がパロディのように描かれているが、政治体制そのものは、この小説が刊行された1883年のフランスの延長になっている。

この小説が書かれる前の100年間、フランスは激動の歴史をたどっていた。

1789年にフランス革命が起こり、1804年にナポレオンが皇帝となって対外戦争を行うが、1812年のロシア遠征から敗退を続け、1815年、ワーテルローの戦いに敗れセントヘレナ島に流されてしまう。

ナポレオン戦争後、君主制列強国が主導する保守的なウイーン体制が構築されたが、1848年には、各国で新体制を求める機運が高まり、イタリア、オーストリア、ボヘミア(チェコ)、プロイセン、ハンガリー、デンマークなどで相次いで革命・動乱が起こった。

当事国のフランスも例外でなく、二月革命が勃発してウイーン体制下で成立していたオルレアン朝が倒れ、第二共和政となった。ところがナポレオンの甥のルイが民衆の支持を得て大統領になると、1851年にクーデターを起こして、ナポレオン三世と称し、第二帝政をしいた。ウイーン体制以前に戻ったわけだ。

ナポレオン三世は、1853年に勃発したクリミア戦争に参戦し、かつてナポレオンが敗れたロシアに勝利。外征はナポレオンの血筋を証明するためとばかり、イタリア統一戦争への介入やメキシコ外征、果ては維新期の江戸幕府への支援なども行った。

ナポレオン時代に獲得した植民地から上がる収益や、1860年に結んだイギリスとの自由貿易協定などの政策によって、フランスは経済的にも好景気となり、パリ市街の改造も行われた。治安維持の名のもとに言論や出版の規制は行われたが、ナポレオン三世に対する国民の人気は高く、労働運動にも寛容だった。

1845年に危険人物としてパリを追放されたカール・マルクスは、1848年、ベルギーからも追放され、二月革命後のパリへ舞い戻り、ここに共産主義者同盟の中央委員会を置いていた。

1864年に英仏の労働者が国際労働者協会(第一インターナショナル)を結成するが、1867年にイギリスで発生した金融恐慌のあおりを受けてフランスでも企業が相次いで倒産、失業者があふれる事態の中で、革命への機運が再度高まる。

メキシコ外征失敗と不景気打開のため、ナポレオン三世は1870年にプロイセンに宣戦する。

これが普仏戦争だが、セダンの戦いでナポレオン三世自身が捕虜となってしまい、退位を余儀なくさせられる。

フランス国民の間では、共和制を求める声が高まり、第三共和政が誕生したが、1871年、パリで労働者が蜂起し、「パリ・コミューン」が樹立された。約2カ月で鎮圧されてしまったが、これは史上初の労働者政権といわれる。

その後、第三共和政は、ジュール・フェリー首相の下で経済的な発展を遂げ、イギリスに次ぐ植民地(ベトナム、ラオス、カンボジア、フィジー、タヒチ、ギアナ、セネガル、アルジェリア、モロッコ、コートジボワール、マダガスカル、チュニジア、コンゴ)をもつ大帝国となった。なお、ジュール・フェリーは、政教分離(ライシテ)政策の推進者でもある。

ロビダの空想小説『20世紀』が刊行された1883年(明治16年)ごろは、こうした社会情勢だったのだ。

そこから約100年後、結果的にロビダが夢想したように、フランスは当時とほぼ同じ資本主義-議会制民主主義の社会を維持している。

ただし、そこにたどり着くまで、世界もまた大きく変動し、フランスが共産主義や全体主義になる可能性もなかったわけではなかった。

現実の20世紀初頭、極東の日本がアジア初の近代国家として、大国の清、ロシアを破り、ヨーロッパでは第一次世界大戦とロシア革命が起こり、ソ連が成立した。

敗戦国ドイツではナチスが政権を奪取して第二次世界大戦を引き起こし、フランスは一時占領され、日本軍によって仏領インドシナも攻略されてしまう。

だがアメリカの参戦によってナチスは破れ、日本も原子爆弾を落とされて降伏。

1946年にフランスは第四共和政となるが、戦後、アジア、アフリカの植民地が欧米列強から相次いで独立する動きが活発化した。また、ソ連を盟主と仰ぐ共産主義国が東欧、中国、アフリカにも広がった。

『20世紀』の舞台である1952年の6年後、1958年にフランス領アルジェリアで独立戦争が起こり、これに対してレジスタンスの英雄だったド・ゴール将軍が全権を掌握。フランスは、大統領権限の強い第五共和制となった。

日本は敗戦国ながら経済復興を成し遂げ、経済大国となった。自由主義の優位性は次第に明らかとなり、1989年には東欧革命が起こり、1991年にはソ連も崩壊する。

『20世紀』で、小規模な戦争や革命が頻発し、それを“テレフォノスコープ”で、面白がってみている登場人物たちを描いたロビダには、こうした展望が予測できていたのか、どうか。

「未来の音楽」がどうなるか、A.I.技術はどう関わるのかという予測の大前提になるのは、100年後の世界がどういう政治体制になっているかという展望が必要だ。

(つづく)